Hydraulischer Nachweis bei Wasserleitungsnetzen

Ob neue Wohnquartiere erschlossen, Industrieflächen erweitert oder Gewerbebetriebe angesiedelt werden – eine ausreichende (Trink-)Wasserversorgung hat höchste Priorität. Vor allem, wenn es um die Erstellung von Brandschutzkonzepten geht. Hier stellt sich die Frage: Ist die Versorgung mit Löschwasser überall sichergestellt? Die Antwort liefert ein hydraulischer Nachweis.

Hydraulische Berechnung beispielhaft in Dissen a.T.W.

- Basis der hydraulischen Berechnung: Bestandsdaten des Wasserleitungsnetzes

- Simulation des Spitzenlastfalls bei maximaler Wasserentnahme mithilfe des Programms STANET®

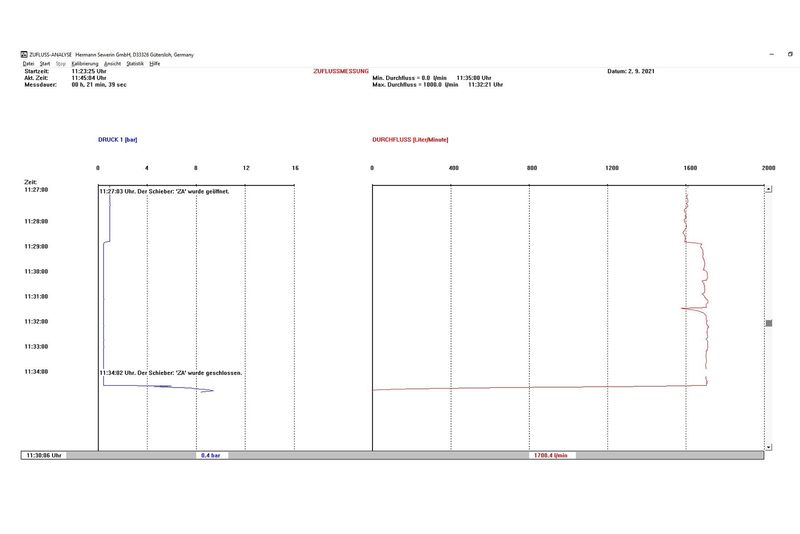

- Verifizierung der Ergebnisse durch eigene Druckmessungen der Stadt Dissen a.T.W.

- Berechnungen mit Ist-Zustand und Prognose-Zustand unter Berücksichtigung zukünftiger Neubauten und Verdichtungen in den Bereichen Wohnung, Industrie und Gewerbe

- Prüfung des Drucks aller Knotenpunkte des Netzes zur Berechnung der Versorgungssicherheit (Druck an Entnahmestellen: min. 1,0 bar)

- Ergebnis: Kaum vorhandene Druckschwankungen bestätigen planmäßige Entwicklung in den zurückliegenden Jahren und den stabilen Aufbau des Netzes

- Der überwiegende Teil des Netzes ist gut versorgt, in einigen Gebieten sind z.B. Ringschlussleitungen notwendig

Leistungsfähigkeit von Hydranten

Die Anforderungen an Hydranten und die maximale Löschwassermenge richten sich nach der Nutzung des Gebietes. Handelt es sich um ein reines Wohngebiet, ein Gewerbegebiet oder ein Industriegebiet? Auch die Geschossflächenzahl (m² Geschossfläche je m² Grundstücksfläche) sowie die Zahl der Vollgeschosse spielen eine Rolle. In Wohngebieten wird zum Beispiel zwischen bis zu drei und mehr als drei Vollgeschossen unterschieden.

Nach DVGW-Arbeitsblatt W 405 muss die Entnahme der Löschwassermenge für eine Löschzeit von zwei Stunden gewährleistet sein. Währenddessen darf der Betriebsdruck an keiner Stelle des Netzes unter 1,5 bar abfallen. Der Löschwasserbedarf wird in Litern pro Minute (l/min) bzw. in Kubikmetern pro Stunde (m3/h) angegeben und richtet sich nach der Gefahr der Brandausbreitung (klein, mittel, groß – je nach überwiegender Bauart). So beträgt der theoretische Löschwasserbedarf in einem Wohngebiet bei einer mittleren Gefahr der Brandausbreitung 96 Kubikmeter pro Stunde, in einem Industriegebiet 192 Kubikmeter. Wichtig: Richtwerte wie diese beziehen sich immer auf den Normalfall, also auf die vorhandene bzw. im Bebauungsplan vorgesehene bauliche Nutzung. Für Einzelobjekte kann es begründete Ausnahmen geben.

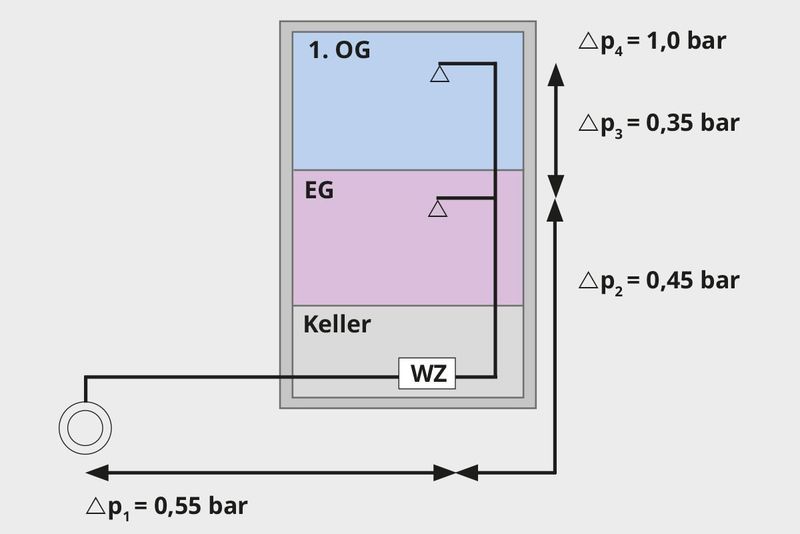

DVGW-Arbeitsblatt W 400-1 (A)

Δp4 = 1,0 bar Mindestdruck an der höchsten Entnahmestelle

Δp3 = 0,35 bar Höhendifferenz der Geschosse sowie Druckverluste der Trinkwasserinstallation zwischen den Geschosse

Δp2 = 0,35 bar Höhendifferenz zwischen Hauseinführung und höchster Entnahmestelle im EG sowie Druckverluste der Trinkwasserinstallation hinter dem Wasserzähler bzw. kundenseitigen Filter in das EG

Δp1 = 0,55 bar Druckverluste im Bereich der Anschlussleitung /Rohre, Formstücke, Armaturen, Wasserzähler, ggf. Filter auf Kundenseite

SP = Δp1 + Δp2 + Δp3 + Δp4= 2,35 ba